相次ぐ高い利率や特典豊富な「個人向け社債」の発行

社債とは、企業が資金調達のために発行する債券です。社債の多くは機関投資家向けに、最低購入単位が1億円程度で発行されるますが、個人投資家でも購入できるように最低購入単位を100万円程度に小口化して発行したものが「個人向け社債」です。

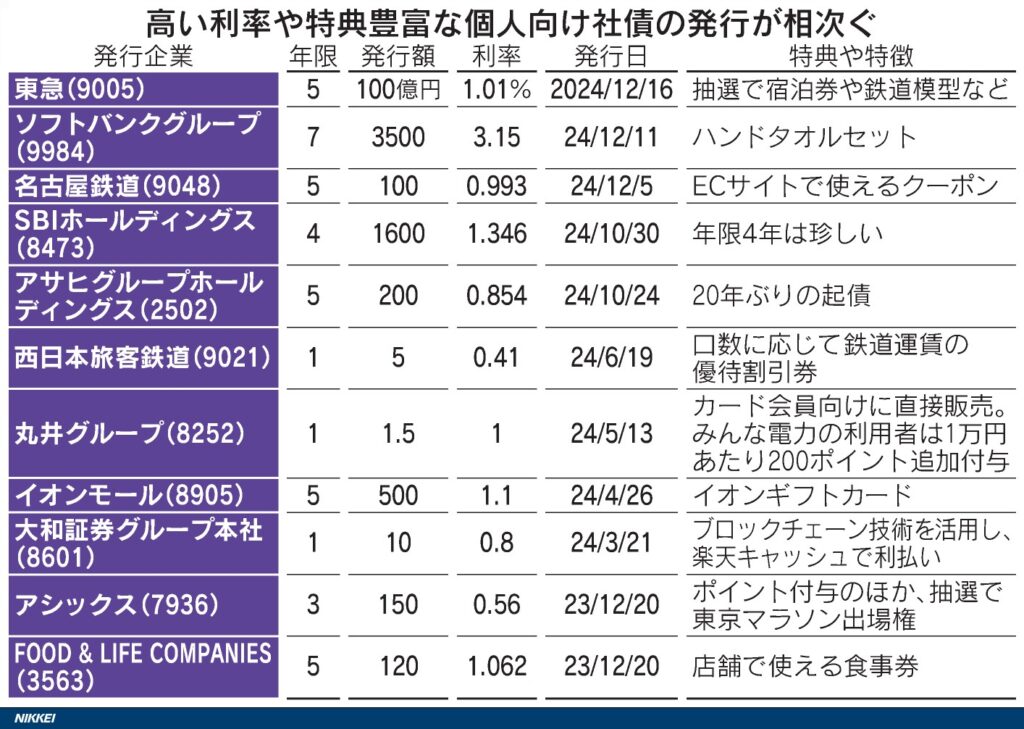

金利上昇で利回り商品としての「個人向け社債」に注目が集まっています。近年、高い利率や特典豊富な「個人向け社債」の発行が相次いでいます。

昨年末に発行したソフトバンクグループの個人向け社債は、償還期間7年、年利率3.15%で発行され、即日完売になりました。

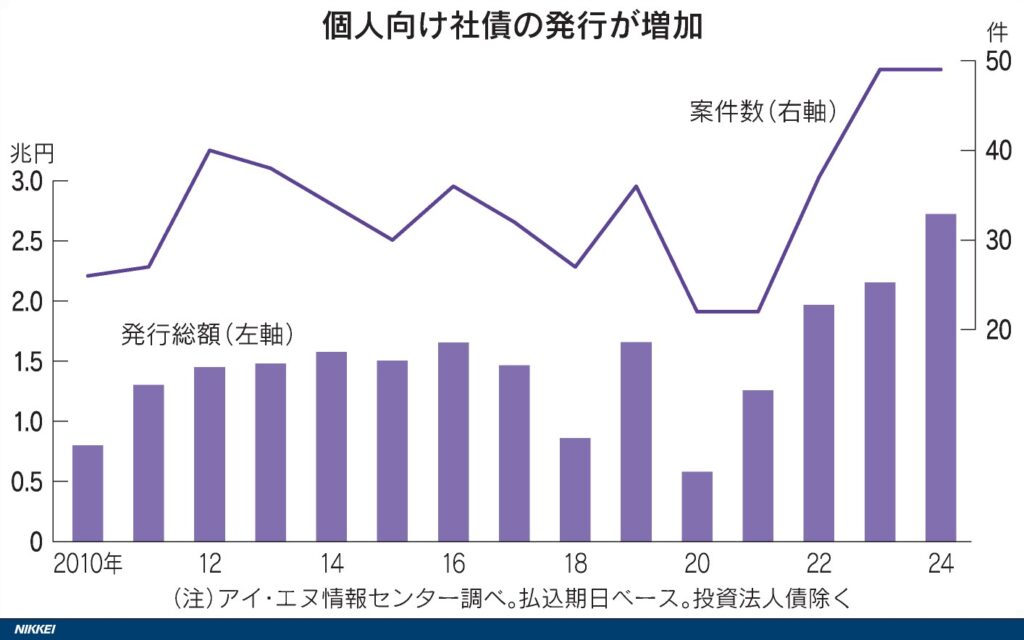

アイ・エヌ情報センターによると、2024年の個人向け社債の発行額は前年比26%増の2兆7,237億円と、過去最高を更新したとのことです。

個人向け社債を発行する企業は、資金調達という目的を超えて、特典を設けることで、ファンを増やし、将来の株主になってもらうなど、本業への波及効果を狙うケースが多いと言われています。

また、ブロックチェーン(分散型台帳)技術などを使って、発行プロセスを電子化したデジタル社債の活用も広がっています。

大和証券グループ本社は、昨年3月、ブロックチェーン技術を活用し、国内で初めて電子マネー「楽天キャッシュ」で利払いするデジタル社債を発行しました。

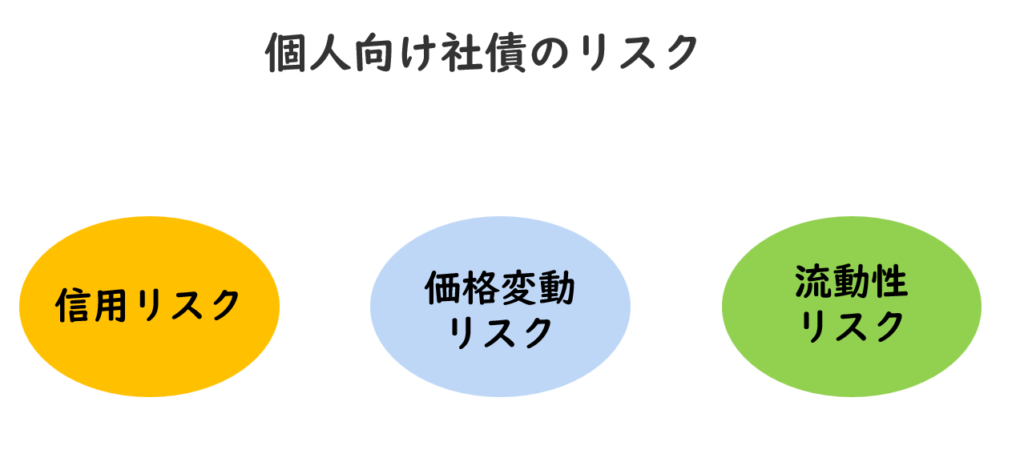

「個人向け社債」のリスク

個人向けの社債を購入する際には、リスクについて検討する必要があります。個人向け社債の主なリスクには、信用リスク、価格変動リスク、流動性リスクがあります。

発行企業が倒産した場合などでは、元本や利息の支払いが行われない場合があります。このようなリスクを信用リスクといいます。

また、債券価格は、金利に大きく影響を受けます。金利が上昇すると市場価格は下落し、金利が下落すると市場価格は上昇します。このような価格の変動を価格変動リスクといいます。

社債を償還途中で売却することもできますが、この場合、購入した証券会社と相対で取引する場合が多く、その場合、証券会社からの提示価格に従うほかありません。

なお、自主規制ルールとして、顧客から社債の価格情報の提供を求められた場合には、証券会社は自社の価格を提示しなければならないとしています。また、社債の価格情報については、日本証券業協会が毎営業日に発表する公社債店頭売買参考統計値の発表様式に個人向け社債等であることを示す記号を付して発表しています。

なお、市場環境が悪化している場合や信用リスクが顕在化している場合には、証券会社は非常に安い価格でしか買い取ってくれなかったり、買取りそのものを行わないケースもあります。

このように個人向け社債は、他の金融商品と比べて流動性がいいとはいえません。このようなリスクを流動性リスクといいます。

個人が社債を購入するポイントと注意点

「個人向け社債」を購入する際のポイントとして下記の内容を挙げることができます(日本経済新聞2025年2月3日配信記事より)。

- 証券会社のWebサイトなので、「個人向け社債」に関する売出情報を確認する。

- 金利上昇局面では償還期限が短く、高利率の「個人向け社債」を購入する。

- 社債に充当するのは、貯蓄性資産に振り向けられる資産の半分程度までとする。

また、注意点としては、下記の内容を挙げることができます(日本経済新聞2025年2月3日配信記事より)。

- 利回りの高い「個人向け社債」は即日完売することもある。

- 複利で運用することができない(額面金額に一定率をかけた利息を受け取る)。

- 中途売却する場合、証券会社との相対取引によるため、売却価格はやや割安になる。

- NISAの対象商品ではない。