株式の上場

株式を新規に取引所に上場することによって、発行会社は、資金調達の拡大を図ることができたり、社会的信頼性の向上などを効果を得ることができます。

新規に上場する際の上場前の公募等の価格を公開価格といいます。公開価格の決定方法には、下記の方法があります。

- ブック・ビルディング

- 競争入札

ブック・ビルディング

ブック・ビルディングは、株式の引受けを担当する主幹事証券会社が発行会社と同じような会社の株価を比較しながら、仮の株価を提示します。その提示された仮の株価に対する投資家の状況などをもとに発行企業が取締役会で仮の価格を決定します。このように決定された仮の株価をもとに公開価格が決定されます。1997(平成9)年にブック・ビルディングが本格的に導入されて以降、すべての企業がこの方式で公開価格を決定しています。

競争入札

競争入札は、上場前の公開株式数の50%以上の株式を一般投資家の参加する入札によって、公開価格を決定する方法です。

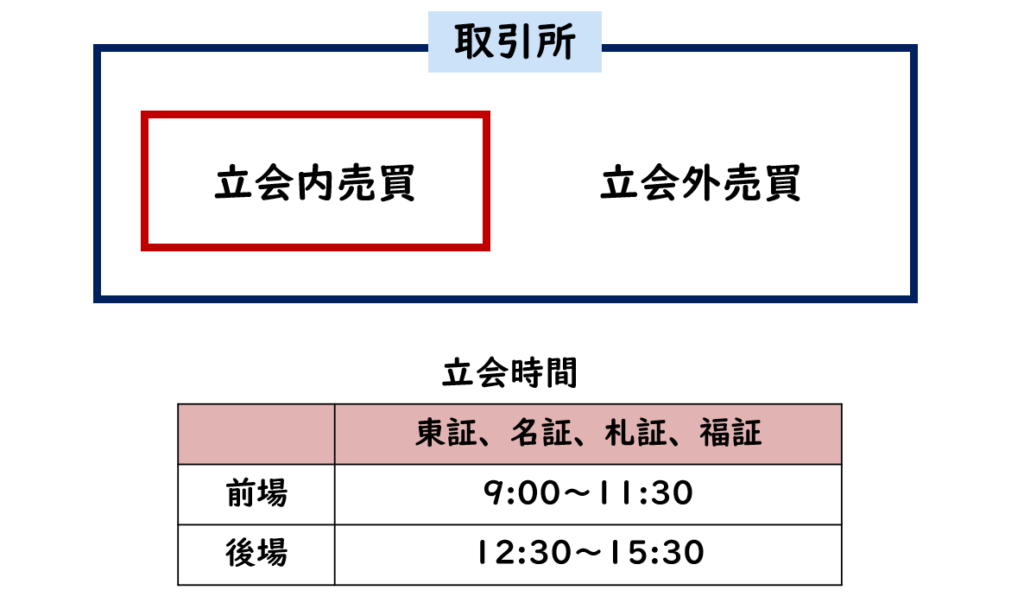

立会内売買

金融商品取引所内での売買は、立会内売買と立会外売買に分けることができます。立会内売買とは、休業日を除いて、一定の時間に行われる売買のことで、一定の時間は前場と後場に分けられています。前場は9時から11時30分までとなっており、後場は12時30分から15時30分までとなっています。

立会内売買では、オークション方式で売買が実行されます。オークション方式とは、投資家の売り・買いの注文を銘柄ごと値段ごとに集計し、価格優先・時間優先の原則に従って、個別競争売買で取引される売買方法で、個別競争売買ともいわれます。

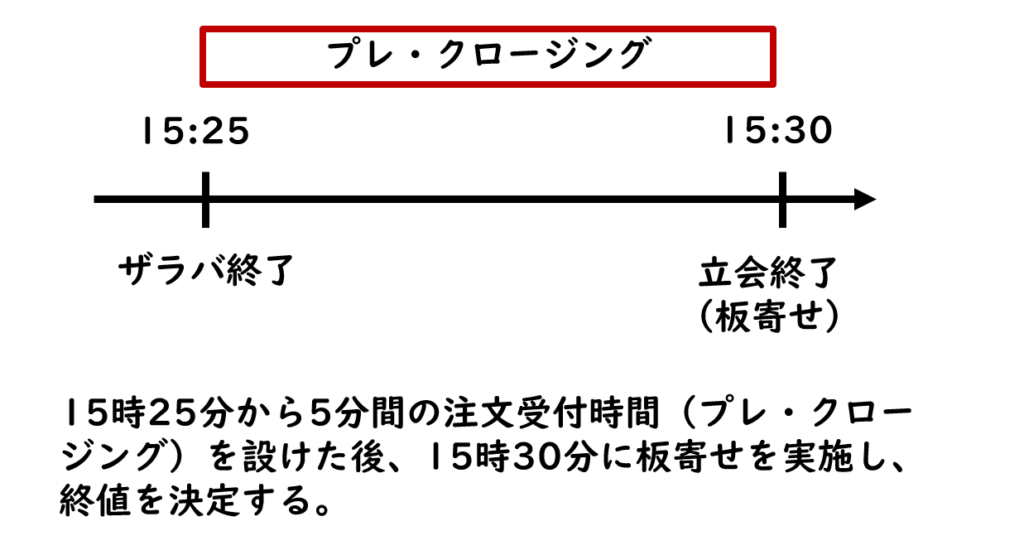

クロージング・オークション

2024年11月5日から、クロージング・オークションが導入されました。クロージング・オークションは、価格の変動が生じやすい立会時間終了時の取引の透明性を高めるために導入されました。クロージング・オークションとは、15時25分から5分間の注文受付時間(プレ・クロージング)を設けた後、15時30分に板寄せを実施し、終値を決定するものです。

立会外売買

立会外売買とは、各取引所の電子取引ネットワークシステムを介して行われる売買制度です。

立会外売買では、取引参加者の大半は機関投資家であり、金融商品取引業者の自己勘定が対等することにより売買が成立しています。

立会外売買には、下記のようなメリットが挙げられます。

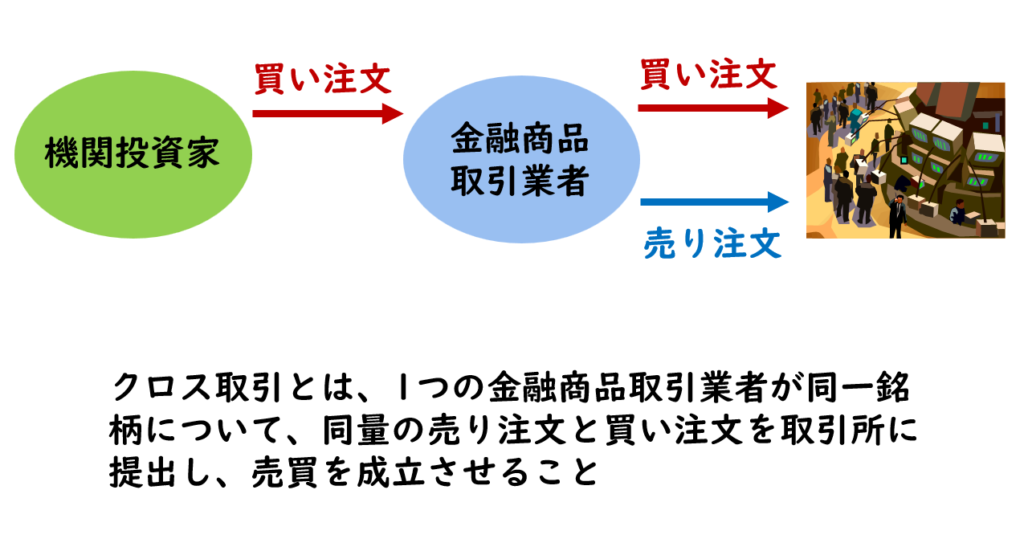

- 希望する価格、数量でのクロス取引が可能

- 立会時間外に取引することが可能

クロス取引とは、1つの金融商品取引業者が、機関投資家から仮に大量の買い注文を委託された場合に、当該金融商品取引業者が、同一銘柄について同量の売り注文を取引所に提出し、当該注文を成立させる取引をいいます。つまり、金融商品取引業者が、買い手と売り手となって売買を成立させる取引のことです。

立会外売買は取引所取引の一形態であるため、基本的に通常の立会内売買と同じであるため、上場株式だけでなく、新株予約権付社債、ETF、J-REIT等についても取引の対象となります。

立会外売買の取引手法としては、下記の4つに分けられます。

- 立会外単一銘柄取引

- 立会外バスケット取引

- 終値取引

- 自己株式立会外買付取引

立会外単一銘柄取引

立会外売買で行われる取引をのうち立会外単一銘柄取引と立会外バスケット取引を確認します。立会外単一銘柄取引は、単一銘柄のクロス取引のことです。最低売買単位から取引することが可能であり、東証及び名証では、立会時間内においても立会外売買を行うことが可能となっています。

立会外バスケット取引

立会外バスケット取引は、複数の銘柄で構成されるポートフォリオをワンセットで売買する取引のことです。15銘柄以上で構成され、かつ総額1億円以上のポートフォリオについては、立会外バスケット取引を利用することが可能です。

取引所外売買

従来は、有価証券等の売買注文はすべて金融商品取引所に集中させる「取引所集中義務」が課せられていました。しかし、1998年12月に金融のグローバル化などを要因として、「取引所集中義務」が撤廃されたことにより、取引所市場外での売買が可能となりました。

取引所外での売買は、「店頭取引」の一種であり、機関投資家等からの大口の取引に対して金融商品取引業者が相手方となって行う場合に用いられます。

取引所外売買の対象となる有価証券として下記のものが挙げられます。

- 株券

- 出資証券

- 転換社債型新株予約権付社債券

- 交換社債券

- 新株予約権付社債券、新株予約権証券

- 投資信託受益証券、外国投資信託受益証券

- 投資証券、新投資口予約権証券、外国投資証券

- 外国株預託証券

取引所市場外売買は、取引所を通さず、多くの場合、金融商品取引業者の店頭において、相対取引により売買が行われるため、取引所市場内売買と取引所市場外売買で、同一時刻に成立した同一銘柄の価格が異なる場合があります。

協会員は、取引所外売買を行うに当たっては、売買の価格又は金額が適当と認められるものであることを確認し、当該確認の記録を保存しなければなりません。

上場株式等が上場されている金融商品取引所が、当該上場株式等又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報等により、当該上場株式等の売買を停止する予定であること又は停止していることを知ったときは、協会員は、当該上場株式等の売買が再開されるまでの間、当該上場株式等の取引所外売買を成立させてはなりません。

PTS(私設取引システム)

取引所市場外売買取引の代表的なものとしてPTS(私設取引システム)があります。PTS(私設取引システム)は、内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引業者が開設する「電子取引の場」のことで、一定の場合、信用取引も可能とされています。

PTS(私設取引システム)における売買価格の決定方法

- オークション(競争売買)の方法

- 上場株式について、当該株式が上場されている取引所における売買価格を用いる方法

- 店頭売買有価証券について協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法

- 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法

- 顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法

- 金融商品取引業者が同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者の複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法

注文の執行と決済

委託注文内容の確認

顧客が金融商品取引業者に対して、委託注文を行うときは、下記の事項について、注文の都度、指示しなければなりません。

- 売買の種類

- 銘柄

- 売付け又は買付けの区別

- 数量

- 値段の限度(指値又は成行の別)

- 売付け又は買付けを行う売買立会時(寄付、引け、ザラ場等)

- 委託注文の有効期間

- 現物取引又は信用取引の別

指値注文とは、値段の限度を指定する注文方法で、成行注文は、値段の限度を指定しない注文方法です。

なお、信用取引口座を有する顧客が、信用取引により行う旨の指示を行わなかった場合には、その売買は信用取引によることができないとされています。

注文伝票等

また、金融商品取引業者は、売買を受託したときは注文伝票を作成しなければなりません。注文伝票には、下記に示した内容が記入されます。

- 自己又は委託の別

- 顧客からの注文の場合には、当該顧客の氏名又は名称

- 取引の種類

- 銘柄

- 売付け又は買付けの別

- 受注数量

- 指値又は成行の別

- 受注日時

- 約定数量(約定後記入)

- 約定日時(約定後記入)

- 約定価格(約定後記入)

また、注文伝票における留意事項として下記の内容が挙げられます。

- 注文伝票は一定の要件のもと、電磁的記録により作成することも可能。

- 注文伝票は顧客の注文と自己の発注とに分け、日付順に綴り込んで保存。

- 高速取引行為に関する注文伝票については、別の保存方法がとられている。

顧客からの注文が執行され、売買が成立した場合には、金融商品取引業者は契約締結時交付書面を作成し、遅滞なく顧客に交付しなければなりません。

売買が成立したときは、顧客から委託手数料を受け入れることになりますが、委託手数料の金額は、自由化されており、金融商品取引業者と顧客との合意によって決定されます。そのため、同じ金融商品取引業者で同一時刻に、同一銘柄、同一数量、同一価格で約定された場合でも、顧客により手数料が異なる場合があります。

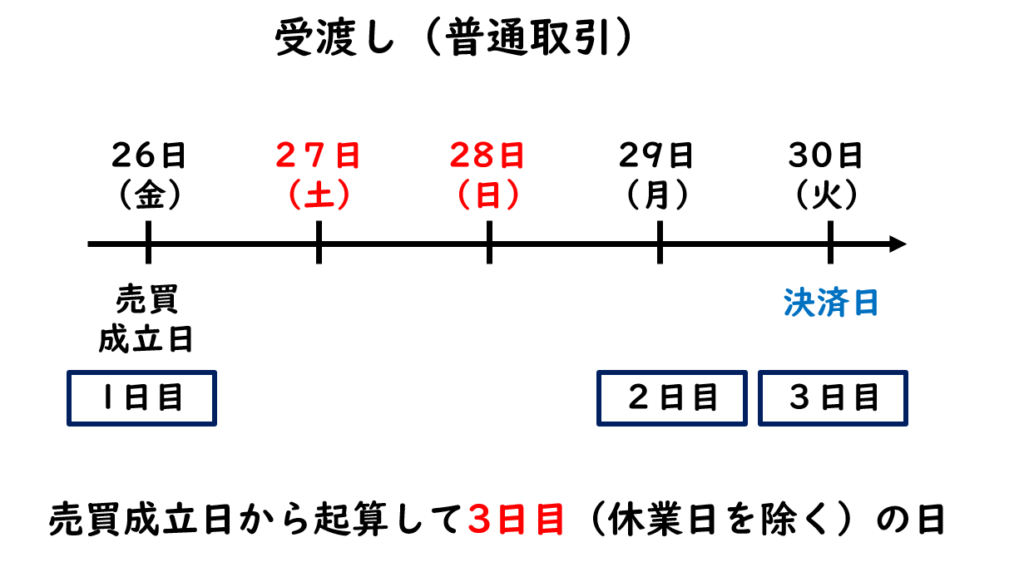

取引所において、普通取引で売買したときの受渡しは、売買成立の日から起算して3営業日目の日に行われます。

株式累積投資

株式累積投資の特徴

株式累積投資とは、顧客から資金を預かり、当該資金から毎月一定の日に金融商品取引業者が選定する特定の銘柄の株式等を買い付ける制度です。

買付金額は、一般に月々1万円から1,000円単位とされています。

株式累積投資で買付けた株式は、原則として、いつでも全部又は一部を売却することができます。

なお、株式累積投資口座で購入した銘柄が1売買単位に到達した場合には、当該顧客名義の振替決済口座に移管されます。

ドル・コスト平均法

買付方法は、特定の銘柄を株価に関係なく一定の金額で買い付ける方法、いわゆるドル・コスト平均法で行います。ドル・コスト平均法とは、例えば、投資額10,000円でA社株式を購入する場合、A社株式が1株500円のときは、10,000円÷500円より20株購入します。

A社株式が1株400円の場合には、10,000円÷400円より25株購入します。

このようにドル・コスト平均法の場合には、株価が高いときは少ない株式数を購入し、株価が安いときは多くの株式数を購入することになり、長期にわたって買い続けていくと、一般的に一定株数を定期的に購入する方法に比べて1株当たりの平均取得価格が安くなります。

株式ミニ投資

株式ミニ投資の特徴

株式ミニ投資は、1売買単位に満たない株式を株式等振替制度を利用して定型的な方法で行う売買方法で、投資家にとっては、少ない資金で株式を購入することができる制度です。任意に単位未満株を買付け、そして、買付けた単位未満株を単位未満株のまま売付けることができます。

顧客と株式ミニ投資に関する契約を締結する場合には、あらかじめ、当該顧客に対し株式ミニ投資約款を交付しなければなりません。

取引単位は、取引所の定める1売買単位の10分の1の単位とされています。また、顧客から受託できる株数は、同一営業日において、同一銘柄につき、1取引単位に9を乗じて算出した単位までとされています。

取り扱い対象銘柄は、取引所に上場されている株券で単元株制度採用銘柄の中から株式ミニ投資に係る取引の対象とする銘柄です。

顧客は、株式ミニ投資約款に基づき売買注文を行う際には、下記の内容について、その都度、金融商品取引業者に明示しなければなりません。

- 銘柄

- 買付け又は売付けの区別

- 数量

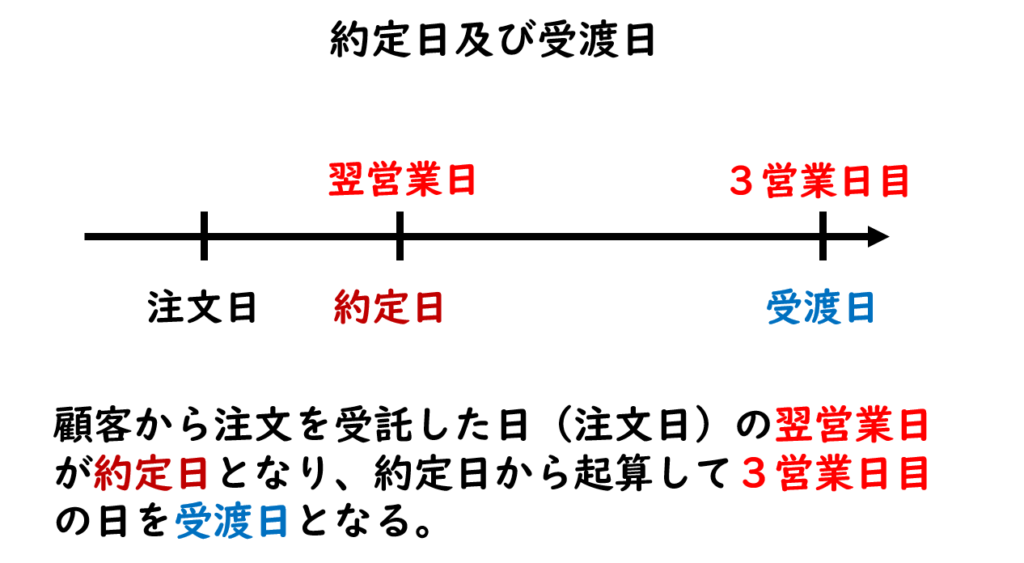

顧客から注文を受託した日(注文日)の翌営業日が約定日となり、約定日から起算して3営業日目の日が受渡日となります。

顧客が株式ミニ投資に寄託している銘柄が1売買単位に到達した場合は、当該顧客からの申し出の有無にかかわらず、当該銘柄の1売買単位の整数倍の部分の株数を、顧客の振替決済口座に移管されます。