債券の概要

債券は、国や事業会社などが、一般投資者から一時に大量の資金を調達するために発行する有価証券であり、発行時に元本の返済や利子の支払いなどの条件が示されます。

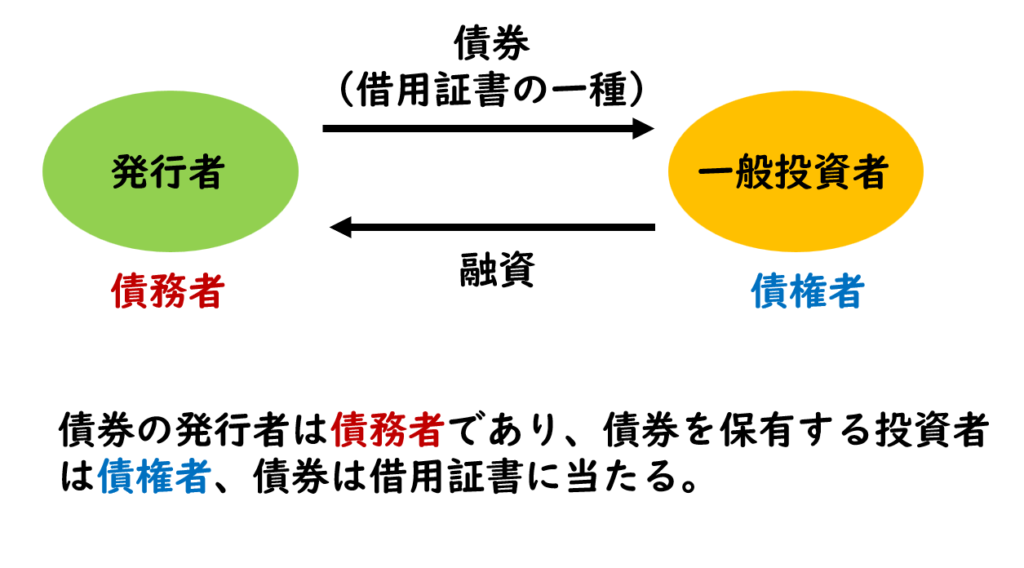

債券の発行者は、定められた期限に調達した資金を返済する必要があるため、債券の発行者は債務者であり、債券を保有する投資者は債権者、そして債券は借用証書に当たります。しかし、債券の発行は通常の金銭の貸借と異なり、一般に次のような特徴があります。

- 多数の投資者が均一の条件で投資すること。

- 発行者は一時に多額の資金を調達できること。

- 債券は有価証券として規格化されており、元本の返済請求権、利子の支払請求権を備えており、その有価証券を売却することによって、いつでも債権者としての立場を他者に移転することができること。

債券は従来、紙片の形を伴う証券として発行されていましたが、現在では、ペーパーレス化が行われ振替債として発行されています。また、一部には、ブロックチェーン技術を用いたセキュリティトークン(デジタル証券)により債券も発行されるようになってきています。

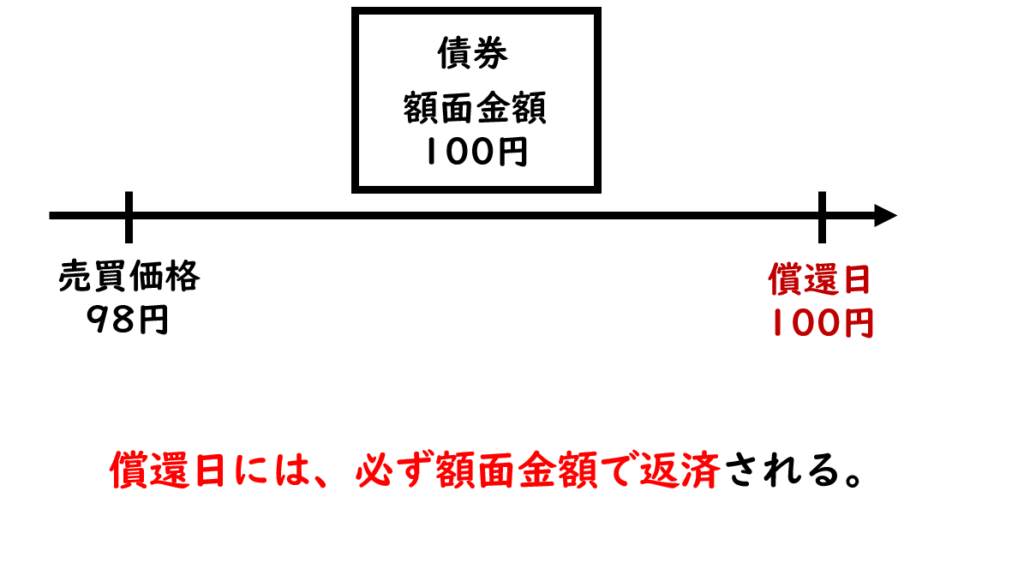

債券には、額面金額や償還期日が必ず記載されています。償還期日は満期日ともいい、償還期日になれば、額面金額で返済されます。

償還日には、必ず額面金額で返済されますので、額面金額100円の債券を98円で購入した債券は、償還日には、額面金額100円で返済されることになります。

債券の種類(国債)

債券は、発行体によって、公共債、民間債、外国債に分けることができます。公共債は、国、地方公共団体などが発行する債券で、民間債は、民間企業、金融機関などが発行する債券です。外国債は、外国の政府、事業法人などが発行する債券です。

債券の現存額の約9割を公共債が占めており、その中でも国債が債券全体の8割強を占めています。

我が国では、原則として、国債の発行は認められていません。そのため、国債の発行には、その根拠となる法律に基づいて例外的に発行されることになります。国債を発行根拠法で分類すると、建設国債、特例国債、借換子公債、財政投融資特別会計国債に分けることができます。

建設国債は、国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるため、財政法に基づき発行されます。

特例国債は、税収及び税外収入等に加えて、建設国債を発行してもなお歳入不足が見込まれる場合、特例公債法により発行されます。特例国債は、赤字国債ともいいます。

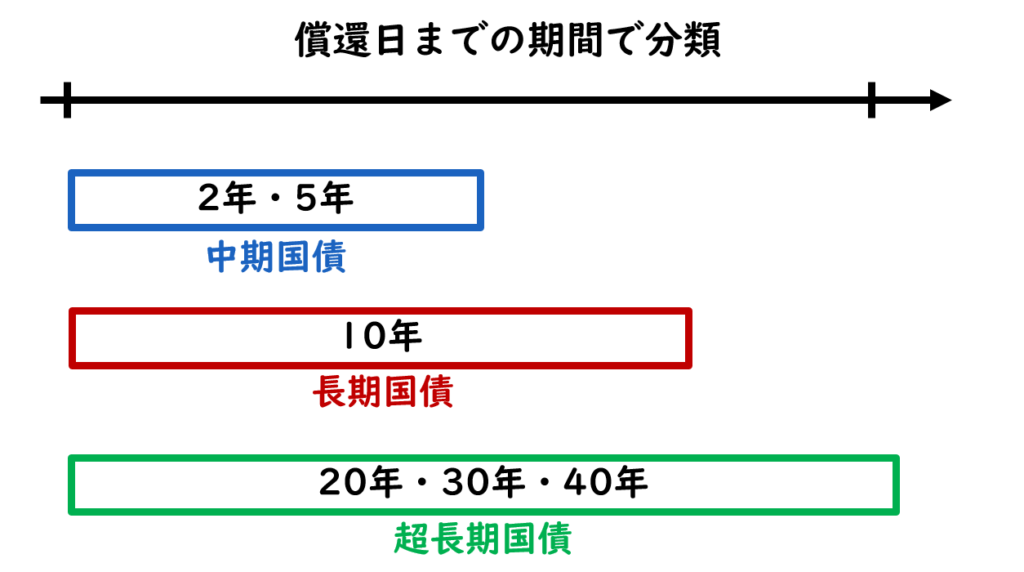

国債の種類を償還日までの期間で分類すると、中期国債、長期国債、超長期国債に分けることができます。

超長期国債は、20年債、30年債、40年債の3種類が発行されています。20年利付国債と30年利付国債は、価格競争入札による公募入札方式で発行され、40年利付国債は、イールド(利回り)競争入札による公募入札方式で発行されます。

長期国債は、10年債の1種類が発行されており、わが国の債券市場の中心的銘柄です。主に価格競争入札による公募入札方式で発行されます。

中期国債は、2年債と5年債の2種類が発行されており、価格競争入札による公募入札方式で発行されます。

国庫短期証券は、国債の償還の平準化を図り、円滑な借り換えを実現することなどを目的に発行される割引債です。割引債とは、額面金額より割り引いて発行される債券のことをいい、途中での利払いは行われず、満期時に額面金額で償還される国債です。

償還期間は、2か月、3か月、6か月及び1年の4種類があります。2016年(平成28年)以降、法人に加え、個人も保有できるようになりました。

物価連動国債とは、元金額が物価の動向に連動して増減する国債で、適格機関投資家等の法人に加え、個人の保有も可能です。償還額は、償還時点での想定元金額、利払いは年2回で、利子の額は各利払い時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。

2003(平成15)年1月以降発行された利付国債の一部については、元本部分と利子部分を証券会社などが分離して販売することができます。このような国債をストリップス国債といいます。なお、分離した元本部分、利子部分は従来、機関投資家など法人が主な購入者でしたが、2016(平成28)年1月以降は、個人投資家も購入できるようになりました。

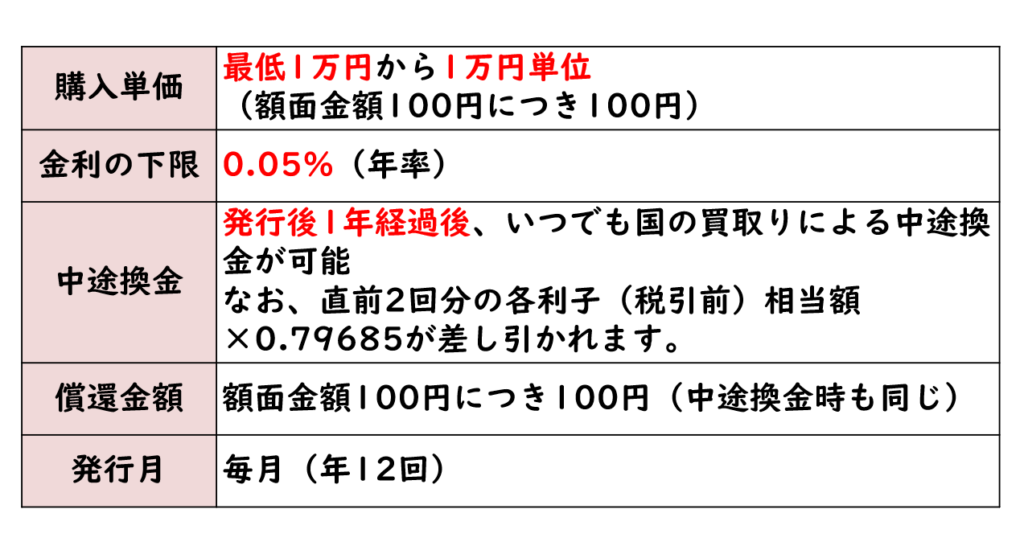

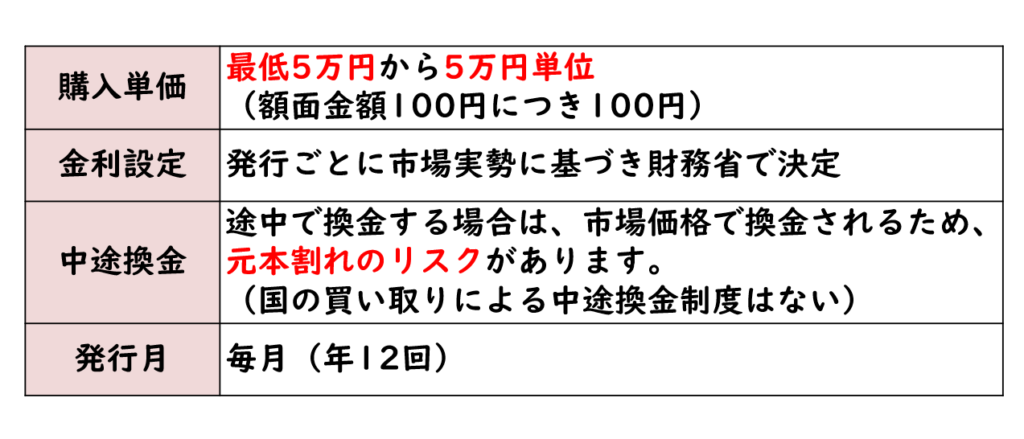

国債には、対象を個人に限定している個人向け国債があります。個人向け国債は、固定金利型3年債、固定金利型5年債、変動金利型10年債の3種類の国債が毎月発行されます。

「個人向け国債」の他に、市場で取引されているものと同じ利付国債についても個人は購入することが可能であり、これらの利付国債を新型窓口販売方式国債といい、固定金利型2年債、固定金利型5年債、固定金利型10年債について、毎月募集されています。

債券の種類(地方債)

地方債は、市町村などの地方公共団体の発行する債券です。地方債を分類すると、全国型市場公募地方債、銀行等引受地方債、住民参加型市場公募地方債、交付地方債などがあります。

地方債の中で最も知名度が高い債券が、全国型市場公募地方債で一部の都道府県とすべての政令指定都市で発行することができます。

銀行等引受地方債は、特定の市中金融機関など少数の者に直接引受けてもらう地方債です。

住民参加型市場公募地方債は、すべての地方自治体で発行することが可能です。発行目的が明確で、3年債や5年債など期間が短いものが発行されています。

債券の種類(外国債)

国際機関や外国政府、事業法人等(非居住者)等が、日本国内市場において発行する円建ての債券を円建外債またはサムライ債といいます。

日本国外で発行される円建て債券をユーロ円債といいます。

海外の発行体が日本国内で募集・発行する外貨建ての債券を外貨建て国内債またはショーグン債といいます。

債券の種類(CP・CD)

コマーシャルペーパー(CP)は、企業が短期資金調達の目的で発行される割引方式の有価証券で、無担保で発行されるため、ある程度信用力がある企業のみしか発行できません。

社債と似ていますが、社債の償還期間は1年以上であるのに対し、CPの償還期限は通常1年未満で発行されます。

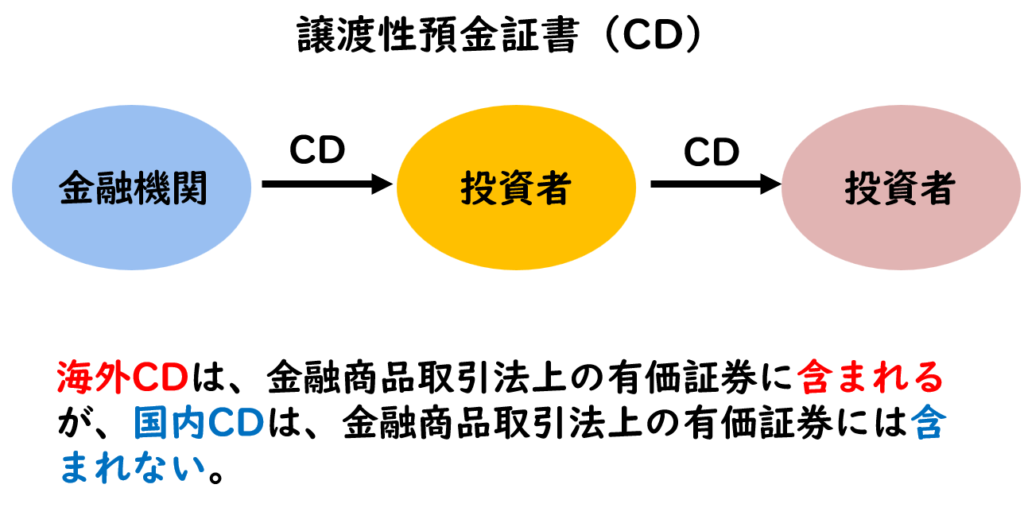

譲渡性預金は、満期日前に他者に譲渡することができる定期預金で、無記名で発行される預金証書を譲渡性預金証書(CD)といいます。

なお、海外CDは、金融商品取引法上の有価証券には含まれますが、国内CDは、定期預金の1つであるため、金融商品取引法上の有価証券には含まれません。

発行市場

債券市場は、発行市場と流通市場に分けることができます。初めに発行市場を確認しましょう。

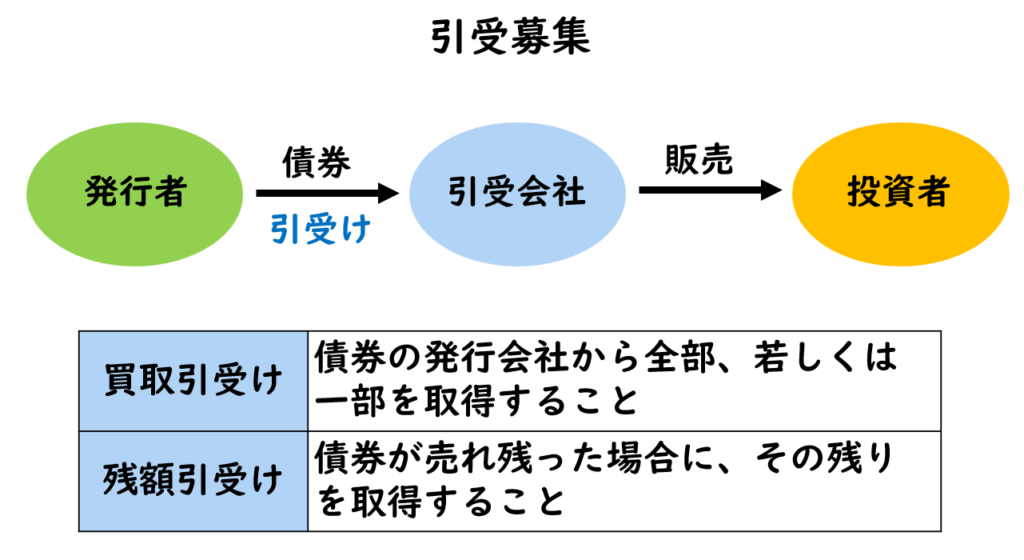

債券を新たに発行するときは、通常引受募集で行われます。引受け会社が債券発行会社から債券を引受けます。引受け方法には、買取引受けと残額引受けがあります。

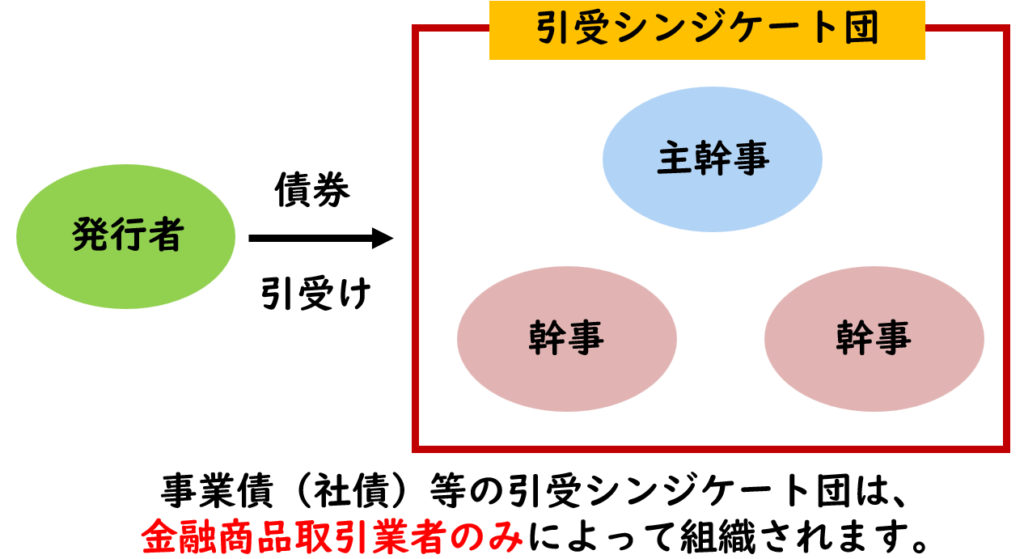

債券の発行額が非常に大きい場合には、引受会社が1つだけでは、売れ残りリスクが高くなります。そのため、複数の会社が集まり共同で引受けを行うことがあります。これを引受シンジケート団といいます。事業債等の引受シンジケート団は、金融商品取引業者のみによって組織されます。

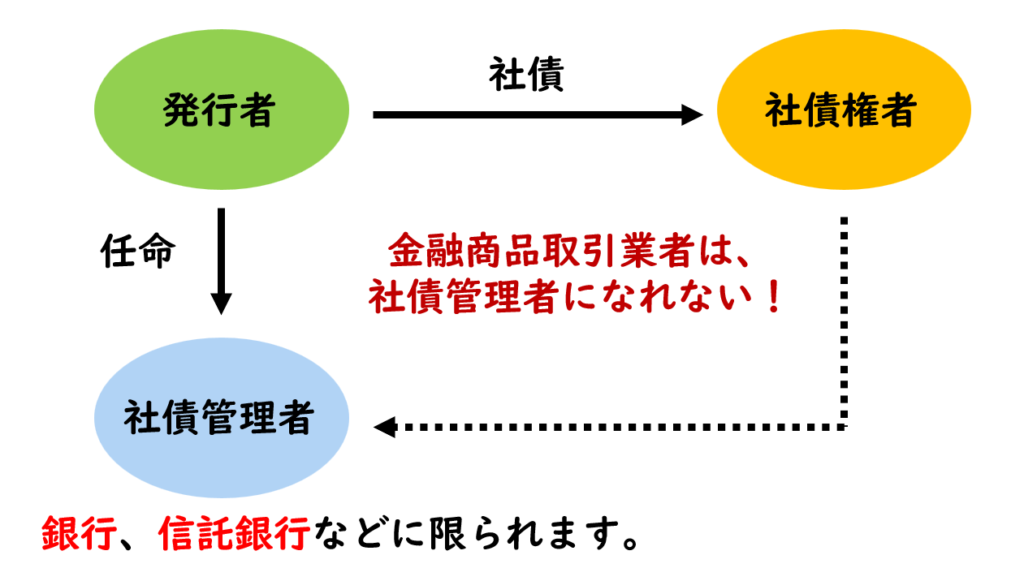

社債の発行においては、通常、社債を発行する会社とその社債を購入する社債権者とでは、力関係に差があります。そのため、社債の利払いや弁済が滞った場合などは社債権者が不利な立場に置かれる可能性があります。

そのため、社債の発行者は、原則として、社債を発行する際に社債管理者を任命しなければなりません。社債管理者は、社債権者のために尽力します。

社債管理者は、銀行や信託銀行などに限られており、金融商品取引業者は、社債管理者になることはできません。

なお、社債権者が取得する社債の金額が各々1億円以上である場合は、社債権者には十分な資金力があることから社債管理者を置く必要はありません。この場合、一般的に財務代理人(社債発行会社に代わって元利払いなどを行う金融機関)が置かれます。

2021(令和3)年3月1日に施行の改正会社法において、社債管理補助者制度が新設され、社債権者が自ら社債を管理することができると考えられる場合、社債管理補助者に社債の管理の補助を委託し、社債管理補助者の権限と責任の一部を当該委託契約に定める一定の範囲内に限定することができるとされています。

なお、社債管理補助者になることができる者は、社債管理者になることができる者に加えて、弁護士及び弁護士法人となっています。

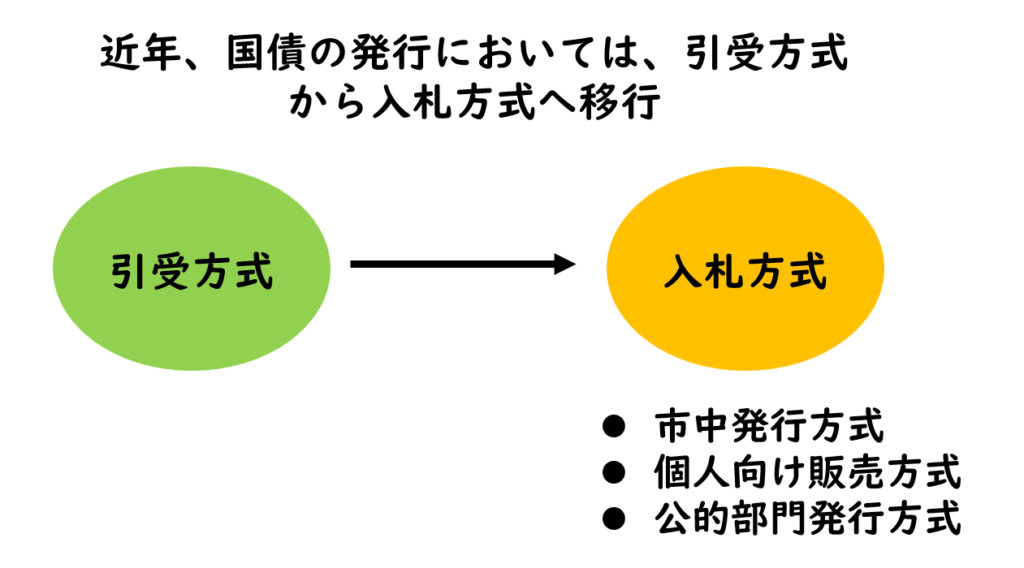

近年、国債の発行においては、引受方式から入札方式へ移行しています。入札方式には、市中発行方式、個人向け販売方式、そして公的部門発行方式があります。

国債の市中発行の場合、公募入札と基本として、市場実勢を反映した条件設定が行われており、価格競争入札、非競争入札などがあります。

また、わが国では、国債の安定消化促進、国債市場の流動性維持・向上などを図る仕組みとして、国債市場特別参加者制度が導入されています。

国債市場特別参加者制度とは、国債市場に関する特別な責任及び資格を有する者を「国債市場特別参加者」として財務大臣が指定し、その者に下記の責任を負わせるものです。

- 発行市場における応札責任及び落札責任

- 流通市場における責任(流動性の提供)

- 財務省に対する情報提供等

流通市場

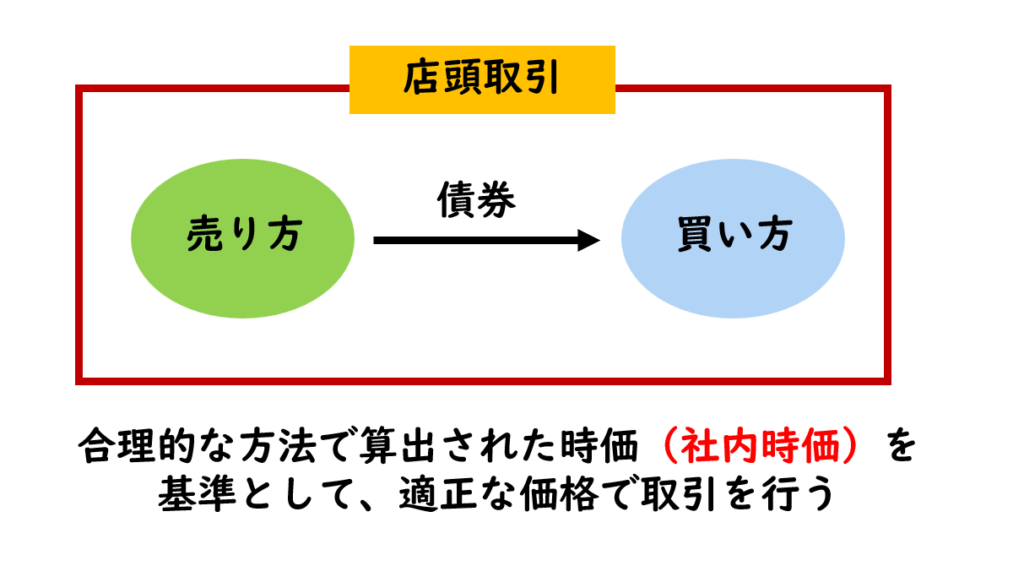

流通市場は、店頭市場と取引所市場に分けることができますが、債券の売買取引の大部分は店頭取引が占めています。

取引所取引の場合、原則として、売買契約締結日から起算して、国債取引は、2営業日目に決済されます。

店頭取引の受渡日は原則として決められていますが、当事者間の合意があれば自由に決めることができます。

なお、店頭取引にあたっては、合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準として、適正な価格で取引を行うこととされています。

日本証券業協会は、協会員が顧客との間において行う公社債の店頭取引の際に協会員及び顧客の参考に資するため、協会が指定する協会員からの報告に基づき、売買参考統計値を毎営業日発表しています。