相場操縦

仮装取引と馴合取引

相場操縦とは、市場における有価証券の価格形成を人為的に歪曲する行為のことです。人為的に歪曲する意思のみで相場操縦とされます。

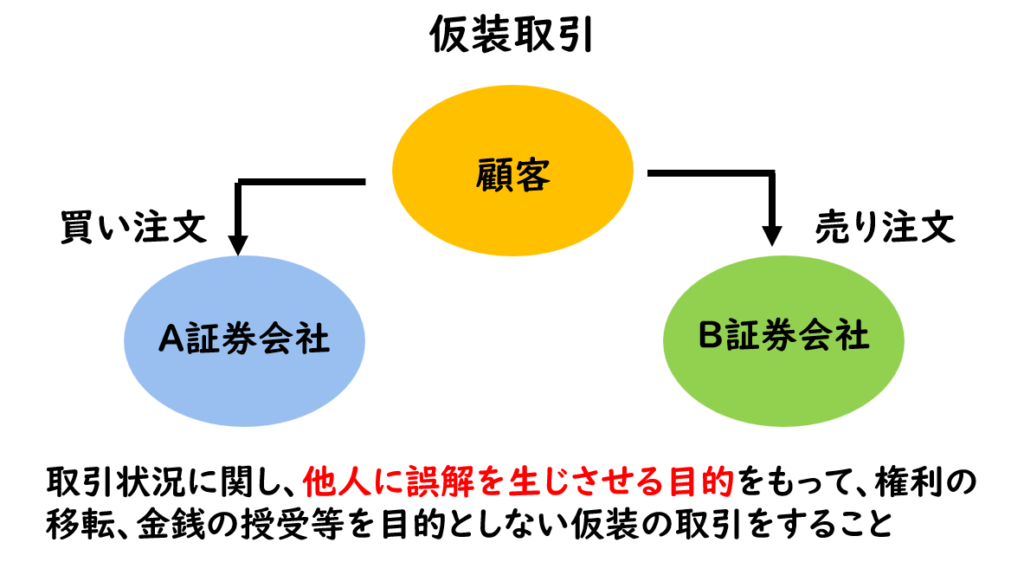

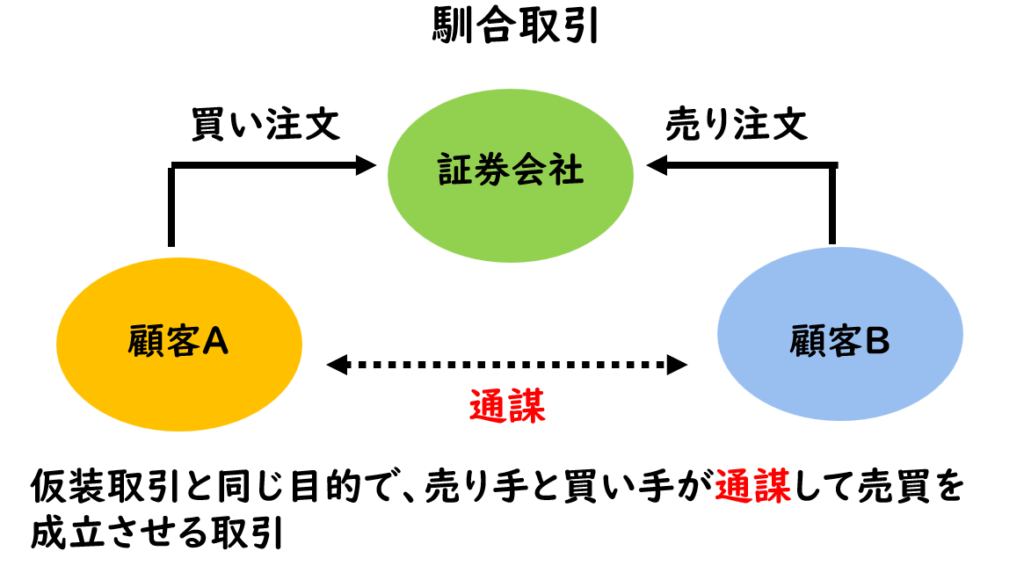

相場操縦の代表的なものとして、仮装取引と馴合取引があります。

仮装取引とは、取引状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引をすることです。単一人物が、同一銘柄の株式等を同じ金額で売り注文と買い注文をそれぞれ別の証券会社に出すなどの方法で行われます。

馴合取引とは、仮装取引と同じ目的で、売り手と買い手が通謀して売買を成立させる取引です。仮装取引と異なり、複数人物で取引を実行します。

内部者取引(インサイダー取引)

内部者取引とは、インサイダー取引ともいい、会社の重要事実の情報を知りえる立場の会社関係者が、その情報が公表される前に、その情報をもとに有価証券に係る取引を行うことです。内部者取引は、公平性を欠く取引になるため、禁止されています。

この取引によって、損失が生じた場合も内部者取引に該当します。また、内部者取引は刑事罰や課徴金が課せられます。

内部者取引の対象となる会社関係者

- 上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業員(役員等)

- 上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主や社員

- 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(取引銀行、公認会計士、引受人、顧問弁護士 等)

- 現在は会社関係者ではないが、以前会社関係者であり、会社関係者でなくなってから1年以内の者

会社関係者より情報を受けた者(第1次情報受領者)も会社関係者と同様、内部取引規制の対象者となります。

内部者取引の対象となる重要事実

当該上場会社等の業務執行を決定する機関が、下記の事項を行う決定をしたこと、又は、いったん行うと決定したこと(公表済み)を行わないことを決定したこと

- 募集株式・新株予約権の募集

- 資本金の額の減少

- 資本準備金・利益準備金の額の減少

- 自己の株式の取得

- 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て

- 株式の分割

- 剰余金の配当

- 株式交換

- 株式移転

- 株式交付

- 合併

- 会社の分割

- 事業の全部又は一部の譲渡・譲受

- 解散

- 業務上の提携 等

当該上場会社等の下記に該当する発生事項

- 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

- 主要株主(総株主の議決権の100分の10以上の議決権を保有している株主)の異動

- 特定有価証券等の上場廃止等の原因となる事実 等

重要事実を公表した後の取引は、内部者取引に該当しません。この重要事実の公表として3つの方法が挙げられます。

- 当該上場会社等若しくはその子会社を代表すべき取締役等により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送機関等の2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開した時から12時間以上経過した場合

- 金融商品取引所が運営、利用する適時開示情報伝達システム(TDnet)への掲載によって、公衆縦覧に供された場合

- 当該上場会社等が提出した有価証券報告書、訂正届出書等に業務に関する重要事実が記載され、当該書類が金融商品取引法の規定に従い公衆の縦覧に供された場合

なお、内部者取引に該当する場合でも、下記の場合は適用除外とされます。

- 株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利の行使により株券を取得する場合

- 新株予約権を有する者が新株予約権行使により株券を取得する場合

- 株式買取請求権等に基づき売買等をする場合

- 株式累積投資を通じた買付けのうち一定の要件を満たすもの 等

上場会社等の役員及び主要株主は、自己の計算において当該上場会社等の株券、新株予約権証券、社債券等(特定有価証券)の買付け又は売付け等をした場合、内閣府令で定める場合を除き、その売買等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

また、上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算で買付け又は売付け等をした後、6ヶ月以内に売付け又は買付け等を行って利益を得たときは、当該上場会社等は、その者に対して、得た利益の提供を請求することができます。

企業内容等開示制度

有価証券の募集または売出しの際、それを投資者が自己責任の原則に基づいて、取得するためには、適切な情報開示が必要になります。このことを発行市場による情報開示といいます。

また、株券のように日々その価値が変化する金融商品の場合は、継続的な情報開示が自己責任の原則で意思決定をする投資家にとっては必要になります。このことを流通市場による情報開示といいます。

国債証券、地方債証券、金融債及び流動性の低い一定の集団投資スキーム持分等については、企業内容等開示制度は適用されません。

発行市場による情報開示

有価証券の募集・売出しの届け出をする場合には、有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。有価証券届出書には、当該募集又は売出しに関する証券情報や発行会社に関する企業情報が記載されています。

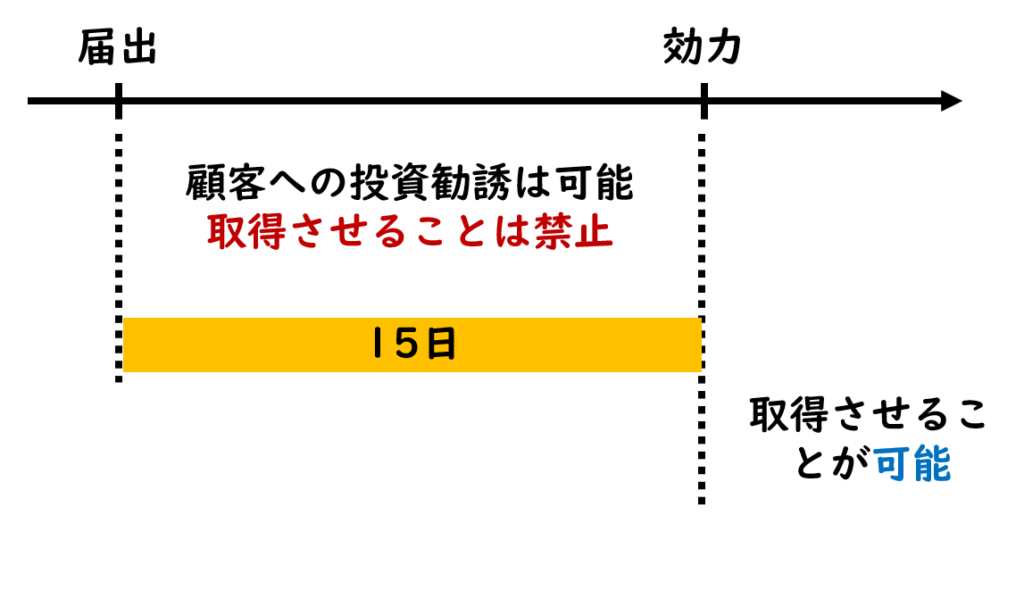

届出が行われると、その内容が直ちに公衆の縦覧に供されます。ただし、その効力が発生するまでは、顧客への投資勧誘は可能ですが、実際にその有価証券を取得させることは禁止されています。効力は、原則として、届出の日から15日を経過した日とされています。

目論見書は、有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明が記載されている文書であり、有価証券の募集や売出しにより投資者に当該有価証券を取得させ又は売り付ける場合には、目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければなりません。

ただし、下記の場合は、目論見書の交付は不要です。

- 適格機関投資家に取得させ又は売り付ける場合

- 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者又はその同居する者が既に当該目論見書の交付を受け、あるいは確実に交付を受けると見込まれる者が、当該目論見書の交付を受けないことについて同意した場合

流通市場による情報開示

流通市場における情報開示の適用会社

- 上場会社

- 上場会社以外で、募集・売出しにつき内閣総理大臣の届出を要した有価証券の発行者

- 上記以外の者で、資本金が5億円以上で、かつ最近5事業年度のいずれかの末日において株主名簿上の株主数が1,000人以上の会社

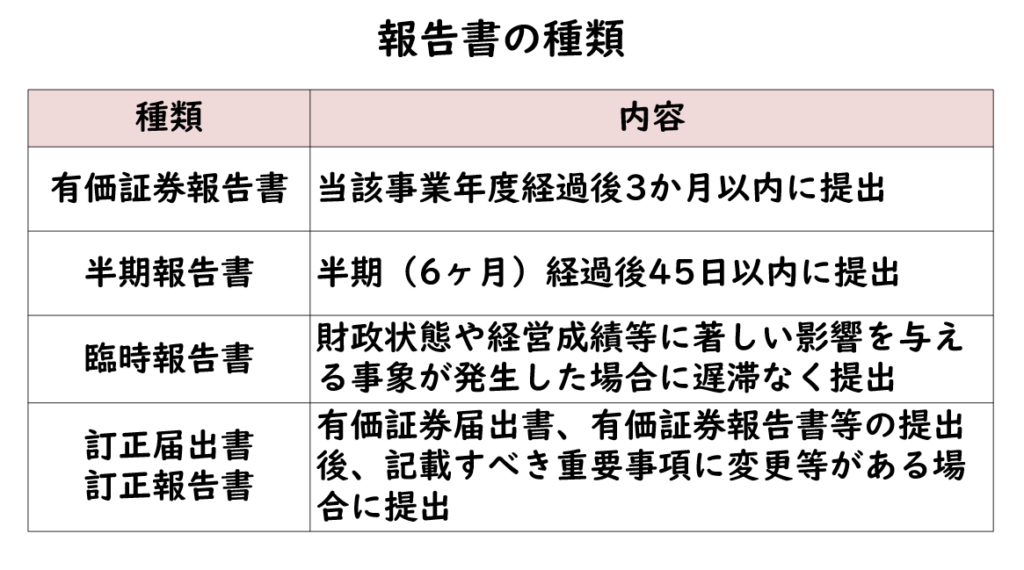

流通市場の情報開示は、報告書によって行われます。

- 有価証券報告書(当該事業年度経過後3ヶ月以内に内閣総理大臣に提出)

- 半期報告書(半期(6ヶ月)経過後45日以内に提出)

- 臨時報告書(財政状態や経営成績等に著しい影響を与える事象が発生した場合に遅滞なく提出)

- 訂正届出書・訂正報告書(有価証券届出書や有価証券報告書等の提出後、記載すべき重要事項に変更等がある場合に提出)

監査制度

貸借対照表、損益計算書等は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従って内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければなりません。

また、それらの財務諸表は、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。

公開買付け

公開買付けとは、不特定かつ多数の者に対して、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことです。

公開買付けを行う会社は、公告を行った日に内閣総理大臣に公開買付届出書を提出し、その後直ちにその写しを公開買付対象会社に送ります。

また、公開買付会社は、対象会社の株主に対して公開買付説明書を交付します。なお。対象会社は、その公開買付家に対して意見表明を行います。その意見表明などを参考に当該株主は、公開買付会社に対する売却を考えることになります。

なお、公開買付届出書等は、内閣総理大臣に提出された日から買付期間終了後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供せされます。

公開買付けの行為規制

- 公開買付価格の引上げは可能ですが、撤回や引下げは原則禁止。

- 公開買付以外の買付け(別途買付け)は原則禁止。

- 公開買付後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合は、応募株式の全部を買い付けなければならない。

株券等の大量保有の状況に関する開示制度

上場会社等が発行する株券等保有割合が5%を超えたときは、当該株券保有者は、大量保有者に該当し、大量保有者となった日から5日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

大量保有報告書は、5年間公衆の縦覧に供せられます。

株券等保有割合は、保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加え、それを発行済株式総数(自己株式数を含む)で除した計算した割合です。

株券等の大量保有の対象となる有価証券は、株券(議決権のないものを除く)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券、投資証券等が該当します。なお、自己株式は対象有価証券から除外されます。

大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となった後に株券等保有割合が1%以上増減等した場合は、変更報告書を当該日から5日以内に内閣総理大臣に提出しなければなりません。変更報告書も大量保有報告書と同様5年間公衆の縦覧に供せられます。

なお、金融商品取引業者等については、事務負担を合理的な範囲で軽減するために、特例報告制度が設けられています。特例報告期限は、おおむね2週間ごと5日以内とされています。