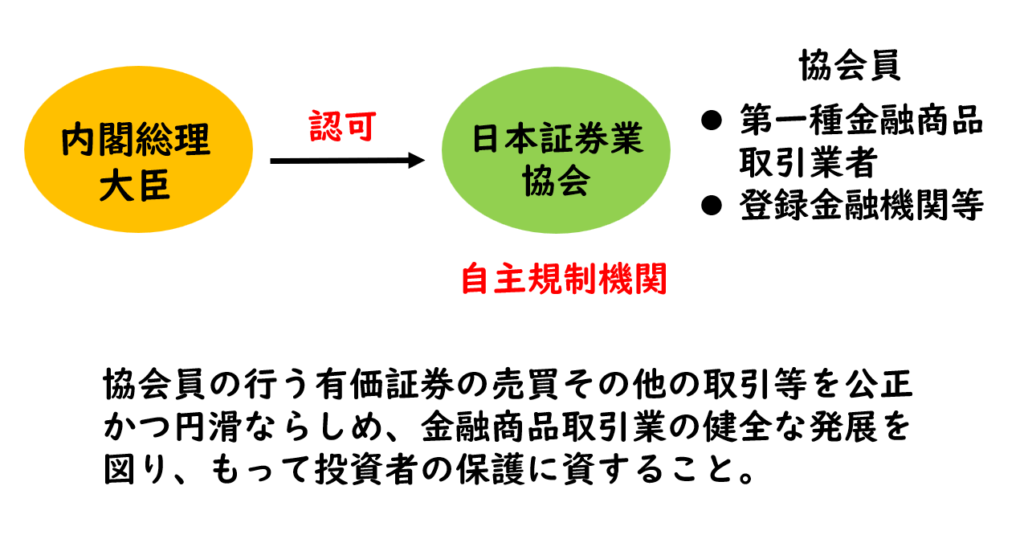

日本証券業協会

日本証券業協会は、第一種金融商品取引業者や登録金融機関などで組織されており、内閣総理大臣の認可をうけています。協会設立の目的は、協会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に資することとされています。

日本証券業協会は、金融商品取引法により自主規制機関としての性格を付与されています。

取引開始基準等

勧誘開始基準・取引開始基準等

協会員は顧客に投資勧誘を行う際は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければなりません。このことを適合性の原則といいます。

協会員は、下記の金融商品の販売の勧誘を行うにあたっては、勧誘開始基準をそれぞれ定めなければなりません。なお、仕組み債とは、スワップやオプションなどのデリバティブを利用した特別な仕組みをもった債券です。

- 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債に係る販売

- 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託に係る販売

- レバレッジ投資信託に係る販売 等

当該基準に適合し、リスクの説明を受けた顧客でなければ、販売の勧誘を行ってはなりません。なお、該当する顧客は、個人客に限り、特定投資家は除かれます。

レバレッジ投資信託は、ブル型とベア型などがあります。ブル型は、デリバティブ取引を利用して相場の上昇に対して2倍以上の投資利益を目指す投資信託で、ベア型とは、デリバティブ取引を利用して相場の下落に対して2倍以上の投資利益を目指す投資信託です。

協会員は、ハイリスク・ハイリターンの期待できる下記取引については、取引開始基準をそれぞれ定め、その基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結するものとされています。

- 信用取引

- 新株予約権証券の売買その他の取引

- 有価証券関連デリバティブ取引等

- 特定店頭デリバティブ取引等

- 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等

- 店頭取扱有価証券の売買その他の取引 等

注意喚起文書の交付・確認書の徴求

協会員は、下記に示した取引を締結しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対して、取引のリスクに関する注意事項が記載された注意喚起文書を交付しなければなりません。

- 有価証券関連デリバティブ取引等(一定の取引を除く)

- 特定店頭デリバティブ取引等

- 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等

- 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債

- 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託

また、協会員は、下記に示した取引を初めて締結しようとするときは、当該顧客の自己責任のもとにおいて取引等を行う旨の確認を得るために、確認書を徴求するものとされています。

- 新株予約権証券取引等

- 有価証券関連デリバティブ取引等

- 特定店頭デリバティブ取引等

- 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ 等

顧客管理等

顧客カード

顧客調査及び顧客管理の適正化を図る観点から、協会員は、有価証券の売買等の取引を行う顧客について、顧客カードを備え付けなければなりません。

顧客カードの記載事項

- 氏名又は名称

- 住所又は所在地及び連絡先

- 生年月日(個人の場合)

- 職業(個人の場合)

- 投資目的

- 資産の状況

- 投資経験の有無

- 取引の種類

- その他各協会員において必要と認める事項

本籍地や家族構成などは記載事項ではありません。

内部者登録カード

協会員は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を初めて行う顧客に対して、上場会社等の役員等に該当するか否かについて届け出を求めなければなりません。

その上で、上場会社等の役員等に該当した者については、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等が行われるまでに、内部者登録カードを備えつけなければなりません。

内部者登録カードの記載事項

- 氏名又は名称

- 住所又は所在地及び連絡先

- 生年月日(個人の場合)

- 会社名、役職名及び所属部署

- 上場会社等の役員等に該当することとなる上場会社等の名称及び銘柄コード

取引の安全性等

協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受ける等、取引の安全性の確保に努めなければなりません。

また、顧客から有価証券の売買等に関する注文を受託した場合、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別し、顧客の注文に係る伝票を速やかに作成のうえ、整理、保存しなければなりません。

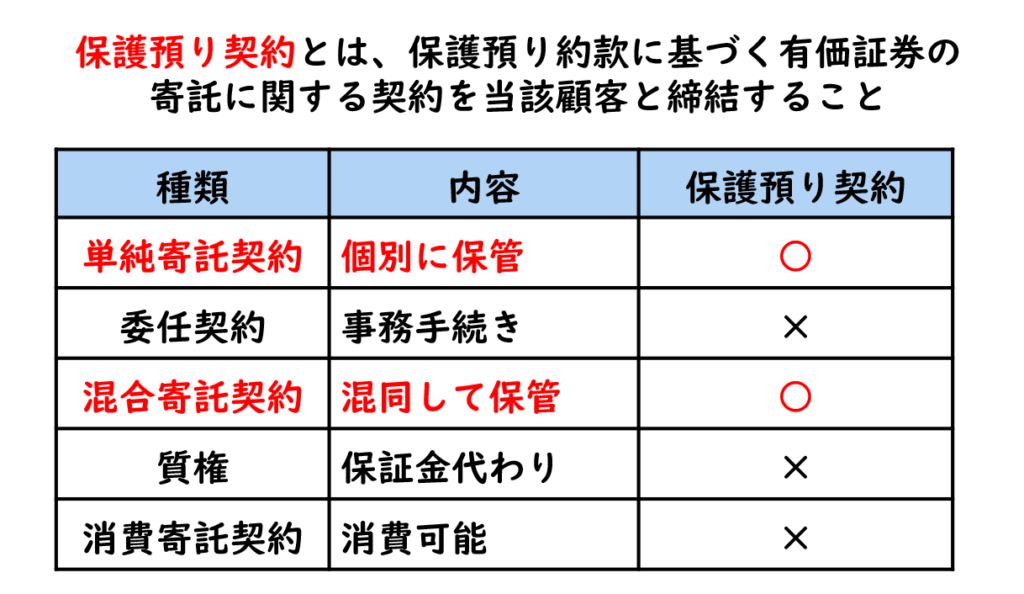

有価証券の寄託

有価証券の寄託の種類

協会員が顧客から有価証券の寄託の受入等を行うことができるのは、下記の場合に限られています。

- 単純な寄託契約

- 委任契約

- 混合寄託契約

- 質権者である場合

- 消費寄託契約

単純な寄託契約とは、顧客から有価証券の保管の寄託を受け、顧客ごとに個別に保管する寄託契約です。

委任契約とは、顧客から有価証券に関する事務の委任を受けるために寄託する契約です。

混合寄託契約とは、複数の顧客から預託した同一の銘柄の有価証券を混合して保管し、当該有価証券を返還する際は、それぞれの寄託額に応じて混合物から返還される寄託契約です。

なお、抽選償還が行われることのある債券について、顧客から混合寄託契約により寄託を受けている場合には注意が必要です。抽選償還が行われた債券は、償還期限前に通常、額面金額で償還されるため、その取扱方法についての社内規定を設け、事前にその社内規定について顧客の了承を得る必要があります。

質権者である場合とは、協会員が顧客に対して金銭の立て替え等を行う場合、その担保として、有価証券を預かっている場合です。

消費寄託契約による場合とは、預かった有価証券を第三者に売却等が行うことができ、後日、それと同種同等、同量のものを返還することを約する寄託契約です。

保護預り契約

単純寄託契約と混合寄託契約については、保護預り契約が必要です。保護預り契約とは、保護預り約款に基づく有価証券の寄託に関する契約を当該顧客と締結することです。

保護預り契約については、顧客から保護預り口座設定申込書の提出を受け、協会員が、この申し込みを承諾した場合には、遅滞なく、保護預り口座を設定し、その旨を当該顧客に通知しなければなりません。

累積投資契約に基づく有価証券や、常任代理人契約に基づく有価証券等の預託については、保護預り契約の適用外とされています。

照合通知書等

取引残高報告書

協会員は、約定報告に基づく受渡決済の状況とその後の残高を示した取引残高報告書を顧客に交付しなければなりません。

取引残高報告書は、原則として、定期的に1年を3ヶ月以下の期間ごとに区分した期間の末日ごとに1回以上交付します。

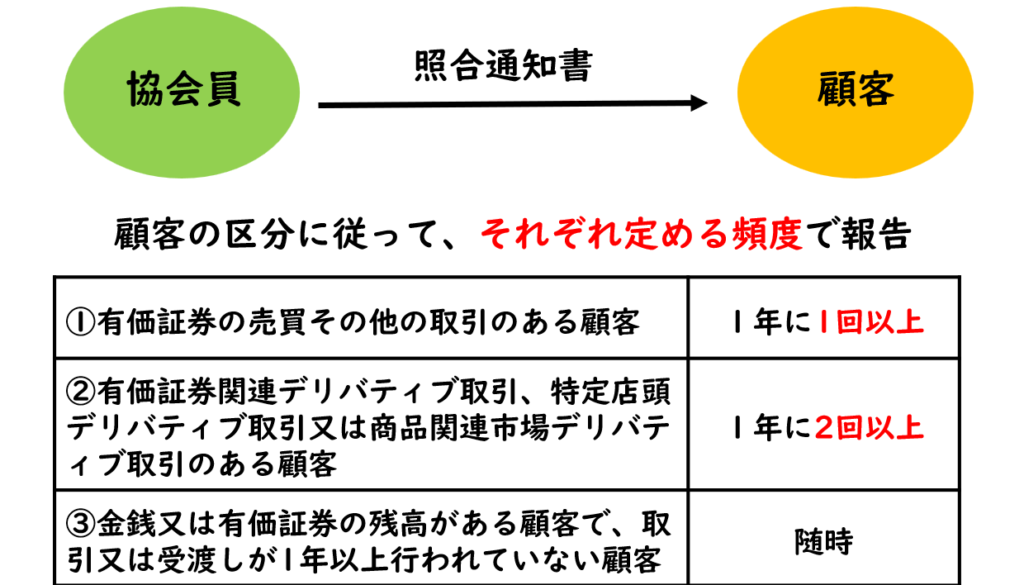

照合通知書

協会員は、各取引によって定められた頻度で照合通知書により一定の内容について報告しなければなりません。

照合通知書は、顧客に対する債権債務の残高が記載されており、下記の内容が記載されます。

- 立替金、貸付金、預り金又は借入金の直近の残高

- 単純な寄託契約や混合寄託契約等に基づいて寄託を受けている有価証券の直近の残高

- 信用取引に係る未決済勘定の直近の残高 等

照合通知書は、顧客の区分に従って、下記に示したように、それぞれ定める頻度で報告しなければなりません。

金銭及び有価証券の残高がない顧客についても、直前に行った報告以後1年に満たない期間においてその残高があったものについては、照合通知書により、現在その残高がない旨を報告しなければなりません

なお、取引残高報告書を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に照合通知書に記載すべき項目を記載している場合には、照合通知書の作成・交付が免除されます。

照合通知書の作成は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門で行うこととされています。

照合通知書を顧客に交付するときは、原則として、当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送します。

また、顧客から有価証券や金銭などについての照会があったときは、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門がこれを受け付け、遅滞なく当該顧客に対して回答を行わなければなりません。