投資金額を引き下げるメリット

株式投資に必要な最低投資金額を10万円程度に引き下げるよう全上場企業に要請とのニュースが入ってきました。今回は、このニュースについて解説していきたいと思います。

現在、東京証券取引所では、上場規程で投資単位が50万円未満となることをを努力義務としています。

今回、東証では、株式投資に必要な最低投資金額を10万円程度に引き下げるよう全上場企業に要請することになりました。投資単位が少額であれば、複数の銘柄に分散投資しやすくなり、リスク回避に繋げることができるとともに、積み立て投資もしやすくなります。このことは、国民の資産を「貯蓄から投資へ」シフトさせる国の政策と合致します。

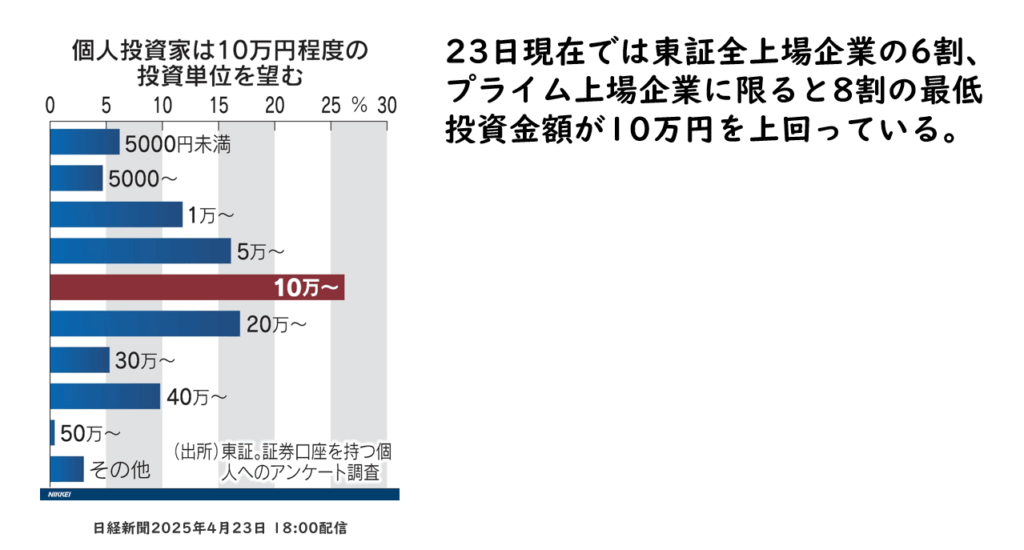

東証が2024年10〜11月に実施した約1万人の個人投資家アンケートでは、求める投資金額の水準として「10万円程度」とする回答比率が26.2%で最も多いという結果となっています。なお、23日現在では東証全上場企業の6割、プライム上場企業に限ると8割の最低投資金額が10万円を上回っています。

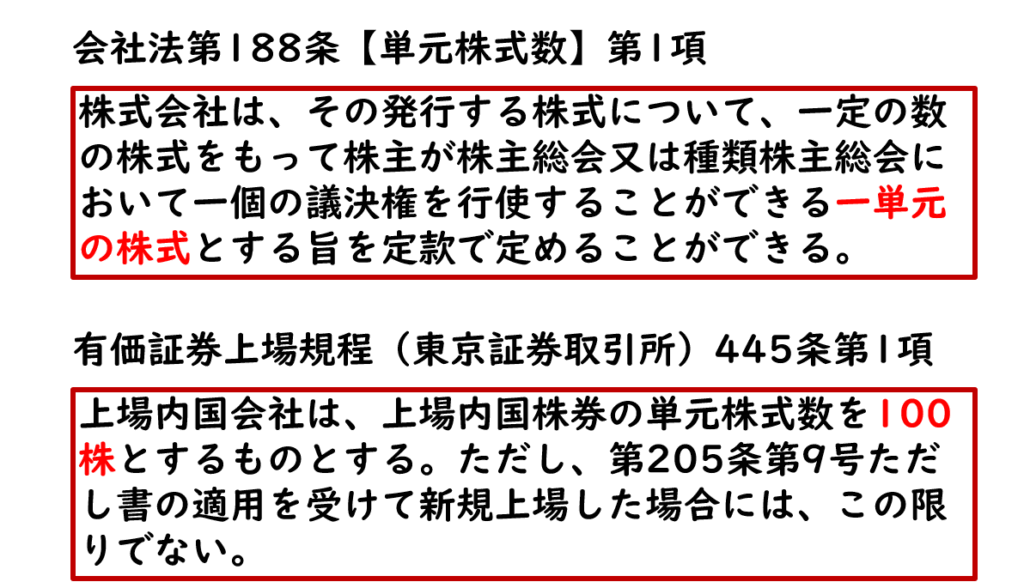

日本株には単元株というルールがあり、現在、上場会社の単元株式数は100株とされており、上場会社の場合、100株単位で株式が売買されています。

日本株が100株単位で売買されるのに対し、欧米は1株単位で売買できるため、アップルの株式が約200ドル(日本円で約2万8千円)で買えるのです。

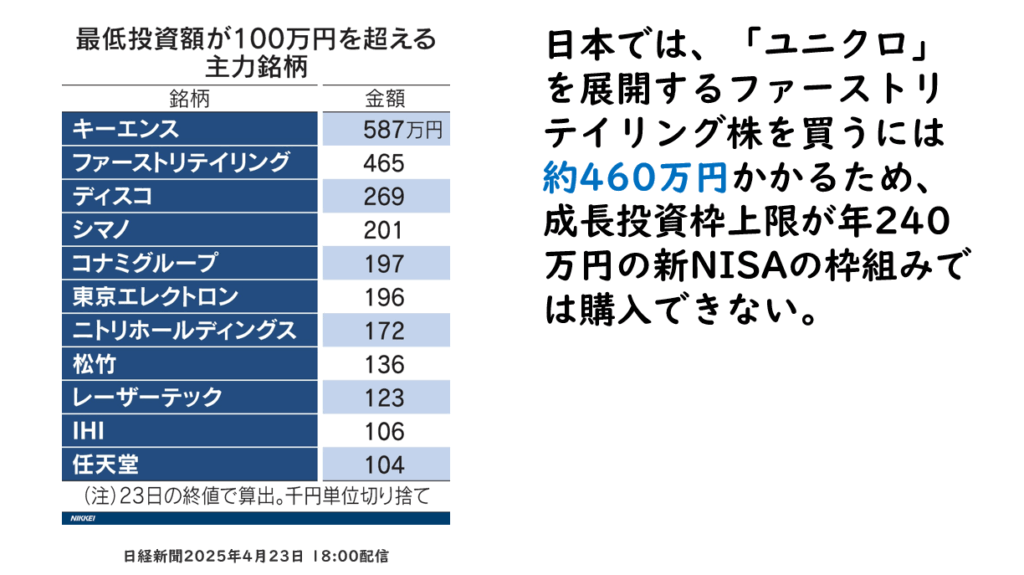

それに対して、日本では、「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング株を買うには約460万円かかるため、成長投資枠上限が年240万円の新NISAの枠組みでは購入できません。

単元未満株式の売買

単元未満株の取引ができないわけではありません。ネット証券を中心に各証券会社から単元未満株の取引が行われています。楽天証券の株ミニ、SBI証券のS株、マネックス証券のワン株といった商品です。

しかし、それらの商品は、一部の商品を除き、リアルタイムで取引ができないのが多く、また相対的に手数料が高くなっているため、単元未満株の取引量の伸びとサービスの競争が相互に市場を活性化させる循環になっていないのが現状です。

株式分割

今回は、単元株制度の見直しは要請していないため、株価を買いやすい価格まで引き下げる手法として、株式分割があります。

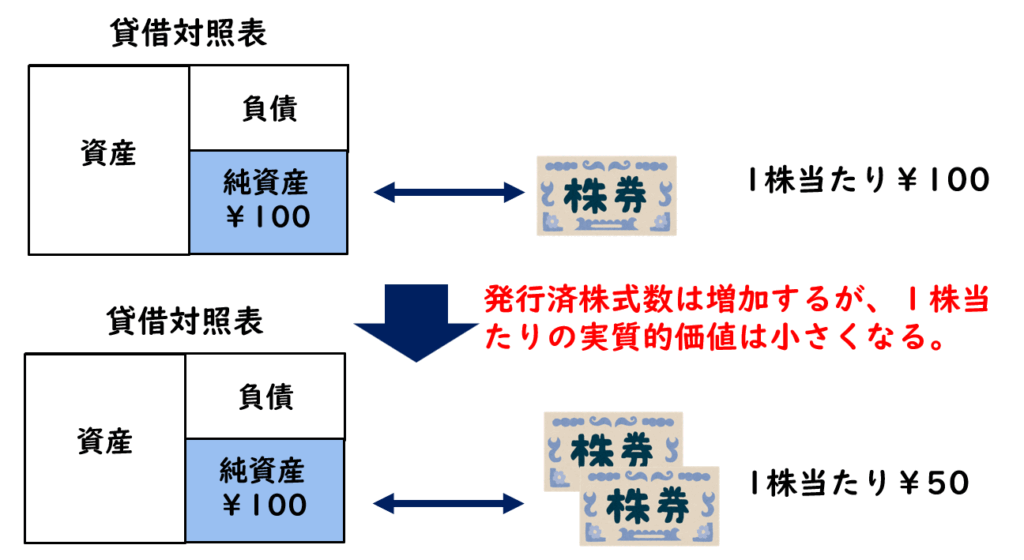

株式の分割が『1:2』という比率で行われる場合には、保有している株数が1株から2株に増えることになります。

株式の分割により、発行済み株式数は増加します。しかし、その株式の増加に対する会社財産の増加はないため、発行済株式数は増加しますが、1株当たりの実質的価値は小さくなり、株価は下落します。

シグナリング効果

理論上、株式分割の前後では全体の時価総額に変わりはなく、株価への影響は中立と考えられていますが、それでも株式分割発表後の株価は上昇しやすい傾向にあります。

その要因の1つとしてシグナリング効果が挙げられます。

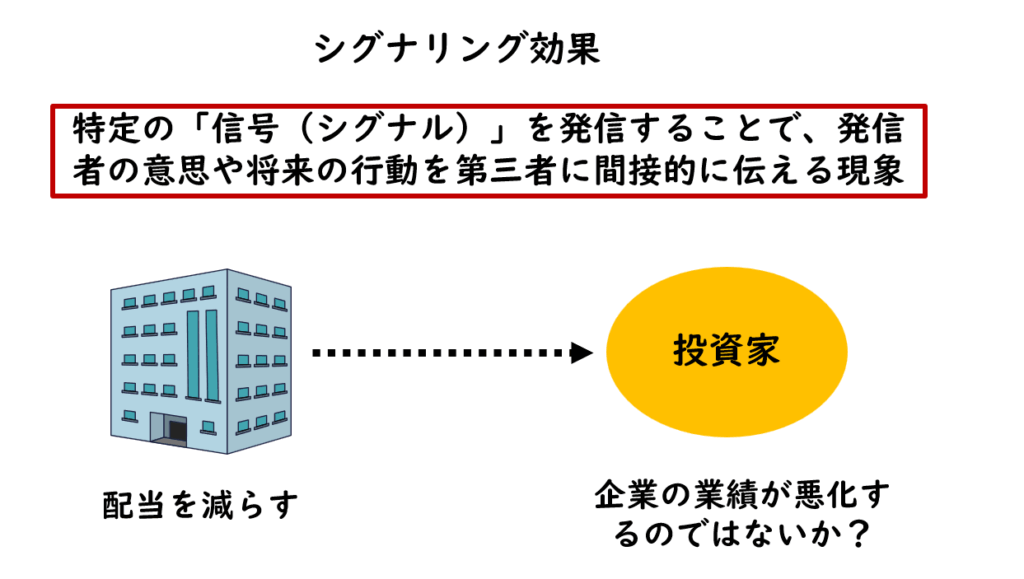

シグナリング効果とは、特定の「信号(シグナル)」を発信することで、発信者の意思や将来の行動を間接的に伝える現象のことです。例えば、ある会社が配当を減らす政策を発表した場合、投資家は、その企業の業績が悪化するのではないか?と否定的に考え、保有している株式を売却するといった行動を行うことがあります。このような行動はシグナリング効果によるものです。

株式分割をする会社は、株価が高い会社、つまり業績が比較的良い会社が多く、そのような会社が株式分割を行うと、株価が下がり、株式が買いやすくなるため、より多くの投資家がその会社の株式を買うのではと考えることにより、早めに株式を買っておこうという行動に移ることが株価の上昇の要因に繋がります。

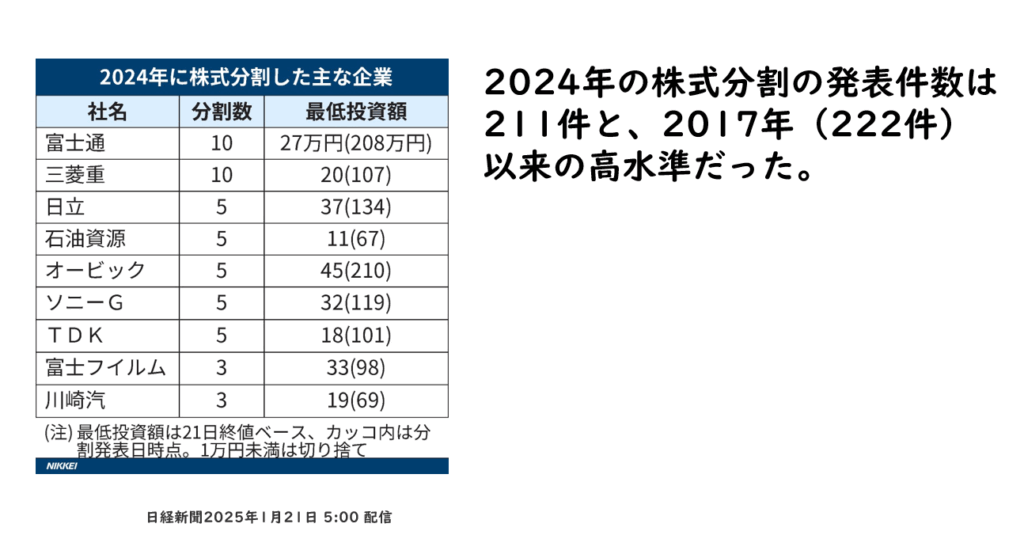

2024年の株式分割の発表件数は211件と、2017年(222件)以来の高水準でした。

政策保有株式の削減

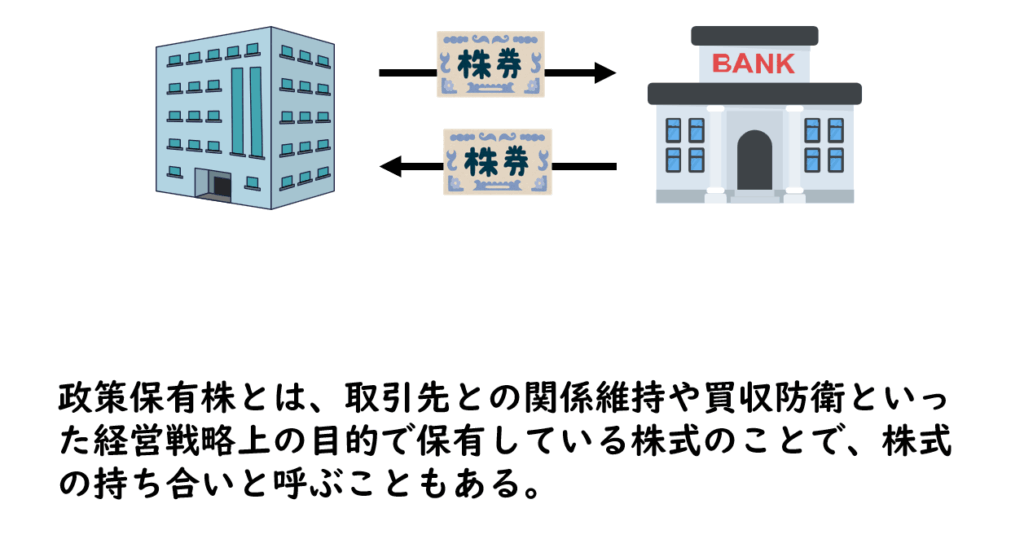

株式投資に必要な最低投資金額を引き下げるよう全上場企業に要請し、個人株主数の拡大を企業の促す背景としては、政策保有株の売却が進む中、長期的に経営を支える株主づくりが重要な課題になっていることも挙げられます。

政策保有株とは、取引先との関係維持や買収防衛といった経営戦略上の目的で保有している株式のことで、株式の持ち合いと呼ぶこともあります。

東京証券取引所と金融庁が2015年に上場企業が守るべき行動指針として定めた「コーポレートガバナンス・コード」では、政策保有株式の削減を進めることを求めています。

政策保有株式が売却され、個人投資家が購入することにより、個人投資家の保有が増えれば、株価変動の抑制や株式の流動性向上にもつながるとの考えがあります。

バーチャル株主総会の普及等

しかし、投資金額の引き下げで株主数が大幅に増える結果、株主に送付する株主総会関連書類の費用が膨らんだり、株主総会の運営が煩雑になったりする点を懸念する声も挙がっています。

そのため、総会関連書類の電子化の周知や、書類そのものの削減に向けた関係団体との検討も盛り込む。「バーチャル株主総会」の普及に向けた対応策も協議するとのことです。